「特定秘密保護法反対」

自由であっても、他人の生まれ、身体、性別、年齢、故郷、風習、宗教、民族、国を差別する、小馬鹿にする、冒涜するのは許されない。

原発不要・核廃絶

2025年2月28日金曜日

ハクビシンのコドモ、ワカモノ、オトナの頭骨の変化1)上面から The change of skulls shapes among infant, juvenile and adult palm cyvet 1)from the back

2025年2月27日木曜日

広鼻下目のリスザルと狭鼻下目のハヌマンラングールとの頬歯の違いはどうか? How about the differences of cheek teeth between Squirrel monkey in new world monkeys and Hanuman langur in old world monkeys?

霊長目は曲鼻亜目と直鼻亜目に分かれ、ぼくらヒトは直鼻亜目真猿型下目なり、真猿型下目は中南米に生息するリスザルやマーモセット、クモザルなどの広鼻小目とアジア・アフリカに生息するニホンザルやチンプ、ヒトなどの狭鼻小目に分かれる。

リスザルの上顎歯式は2・1・3・3となっているが、手持ちのリスザルの歯を見ると最後位の第三臼歯が抜けてしまっている(図1)。この第三臼歯は死後抜け落ちやすいようで、ADW: Saimiri sciureus: SPECIMENSでも欠如している。

アジア・アフリカ生息のハヌマンラングールの頬歯と比べる(図2)と前後に狭く、内外に広い歯となっており、臼歯の尖がりが外側の二つだけで内側には尖がりは目立たない(図1)。前後より内外に広い頬歯を持つのはウサギの仲間がそうだった。

2025年2月26日水曜日

オナガザル亜科とコロブス亜科の頬歯は差がない。 No differences between cheek teeth of Cercopithecinae and Colobinae

アジア・アフリカに生息するニホンザルやゴリラなどの直鼻亜目真猿型下目狭鼻小目のサルはオナガザル上科とヒト上科に分類される。オナガザル上科はオナガザル科となり、これはオナガザル亜科とコロブス亜科に分類される。オナガザル亜科にはニホンザル、ヒヒ、サバンナモンキーなどが含まれ雑食性である。コロブス亜科にはアジアのコロブスのハヌマンラングール、テングザル、キンシコウなどと、アフリカのコロブスのアカコロブス、シロクロコロブスなどが含まれ主に葉食性であるが雑食である。

オナガザル亜科のニホンザル、サバンナモンキーとコロブス亜科のハヌマンラングールとアカコロブスの上顎の頬歯(前臼歯と臼歯)を見てもらう。

オナガザル亜科Cercopitheciae; ニホンザルの第三臼歯の咬合面の突出した部分は前後ともに2個づつであるが、サバンモンキーでは後端の尖がりは1個のようになっている。

2025年2月25日火曜日

フヨウカタバミ A kind of Oxalis

2025年2月24日月曜日

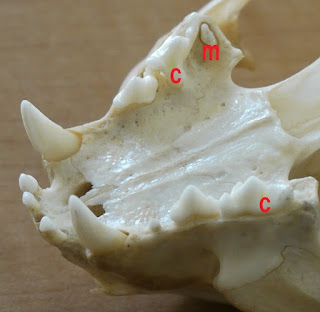

ネコ型亜目の動物の臼歯 The shape and size of molar of Feliformia

日本に生息するネコ型亜目はネコ科、ジャコウネコ科、マングース科がいる。それらの前臼歯と臼歯を見てみよう。先ず、ネコ科はネコや2種類のヤマネコが生息するが、ここではネコをアップする。

コーヒーカップにカネタタキが! A Kanetataki, chirping insect, in a coffee cup!

2025年2月23日日曜日

イヌ型亜目の動物たちの臼歯 The molars of Caniformia

日本に生息するイヌ型亜目の動物はアザラシなどの鰭脚類を除いて、イヌ科、イタチ科、アライグマ科、クマ科の動物たちが生息する。今回は、これらのイヌ型亜目の動物たちの臼歯をアップした。

先ず、イヌ科(イヌ、キツネ、タヌキ)の頬歯を見てもらう(図1)。

初氷と氷点下の思い出 Memories of first ice and freezing temperatures

そんな事を今朝の冷気とスイレン鉢の初氷を見て思い出した。そう、当時の釧路の家は居間だけが達磨ストーブが炊かれていたが、他の部屋は寒かった。凍った金魚鉢をストーブの側に置いて1日がかりで融かしたこともあった。今のような断熱材は無かった。縁側の廊下は冷蔵庫と同じ役目を持っていた。つまり、内地と同じ構造の家で生活していたんだ。

2025年2月22日土曜日

草食性動物の多様な歯の形状 The variable shapes of cheak teeth of herbivore

草食動物、主に草を食べたり木の葉も食べる動物を思い浮かべると、ウシやウマ、ウサギがいる。彼らの仲間の野生動物の歯を見よう。

カモシカとシカの頬歯は前臼歯・臼歯=3・3で、本数も形状も似ている(図1)。

今千葉県で大繁殖しているキョンはシカ科であり、シカやカモシカの頬歯とほぼ同じような形状だ(図4の左)。が、同じ草食でもイワハイラックスの頬歯は前臼歯・臼歯=4・3であり、全ての頬歯が同じ咬合面をしている。AnimalDiversityWebによると果実食もするようだ。

2025年2月21日金曜日

ラットとハタネズミの臼歯咬面の大きな違い A big differences of molors occlusal surfaces between black rats and Japanese grass voles

日本産のネズミ科はネズミ亜科とハタネズミ亜科に分類される(金子之史、1999、日本産ネズミ科検索表、阿倍監修「日本の哺乳類」東海大学出版)。ネズミ亜科の動物たちは雑食、ハタネズミ亜科は草食である。この両者は頬歯の臼歯の形状にも現れている。尚、ネズミ科の上顎の歯式は1・0・0・3である。図1はネズミ科ラットの臼歯である。それぞれの歯の咬合面は3,4個の凸がある。

2025年2月20日木曜日

テンの裂肉歯より大きな臼歯 Martens have larger molars than carnassials

今年初めての蕗の薹 The first butterbur buds of the year!

2025年2月19日水曜日

ツキノワグマの小さな裂肉歯と大きな二つの臼歯 Asian black bear has small carnassials and two big molars

食肉目の多くの動物たちはライオンやヒョウのように草食獣を狩って食べているわけではない。日本に生息するツキノワグマの頬歯を見ると、前臼歯の最後位の歯の裂肉歯↓を除いて前臼歯3本は豆粒状であり、2本の臼歯は大きくて咬面は平だ(図1&2)。尚、ツキノワグマの上顎の歯式は、3・1・4・2である。

2025年2月18日火曜日

タヌキやアナグマの糞の違いは臼歯に基づく The different feces between racoon dog and badger are based on their molars.

食肉目イヌ亜目イヌ科タヌキの頬歯はどうだろうか?前臼歯は4本でどれも尖っており、中でも裂肉歯cは大きい。2本の臼歯はその噛面がサルやイノシシの臼歯のようである(図1&1')。

タヌキと似ているアナグマの頬歯はどうだろうか?アナグマの裂肉歯は小さく第一臼歯の半分も無い(図2&2’)。これでは食肉目イタチ科の動物と云えども例えノウサギを捕まえたとしても肉を引き裂くことは難しい。精々、カエルかヘビくらいなものだろう。裂肉歯を含む3本の前臼歯を合わせた大きさより、この大きくて平べったい臼歯は随分大きい。この臼歯は堅い外骨格を持つ昆虫や節足動物などを磨り潰すことができるだろう。

2025年2月17日月曜日

食物による頬歯の違い The differnce of cheek teeth among herbivore, carnivore and omnivore

シカやウサギなどの草食獣とネコやイヌなどの肉食獣とイノシシやニホンザルなどの雑食獣と違いは前臼歯や臼歯の頬歯に表れている。

先ず、草食獣の歯を見ると(図1)。シカやカモシカの歯の咬面は波状or三日月状の複数の板が外側から内側に向かって並んでいるようだ。ノウサギは横に溝がある頬歯が並んでいる。どの動物においても前臼歯、臼歯の形状の大きな違いはない。

.jpg)