「特定秘密保護法反対」

自由であっても、他人の生まれ、身体、性別、年齢、故郷、風習、宗教、民族、国を差別する、小馬鹿にする、冒涜するのは許されない。

原発不要・核廃絶

2023年10月3日火曜日

キンモクセイの匂いを求めて散策 Strolling for search flavor of Kinmokusei

2023年10月1日日曜日

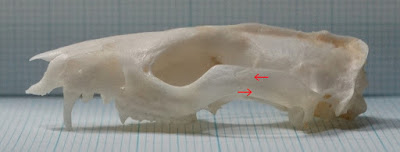

イヌ科の各属の聴胞はほぼ同じ形 Audiobulla of each genus of Canidae are nearly identical in shape

2023年9月30日土曜日

日暮里・谷中霊園・上野公園・上野

2023年9月28日木曜日

食肉目(イヌ亜目)の聴胞の形 The shape of audio bulla of Caniformia

2023年9月27日水曜日

食肉目(ネコ型亜目)の聴胞の形 The shape of audio bulla of Feliformia

食肉目はネコ型亜目とイヌ型亜目に分けられる。手持ちのネコ型亜目のネコ科Felidaeカイネコとジャコウネコ科Viverridaeハクビシン、マングース科Herpestidaeジャワマングースの底面から見た聴胞(側頭骨の鼓室部)をアップする。

カイネコの聴胞は、膨らませた風船のようだ(図1)、が、ハクビシンの聴胞は前後に細い隆起があり全体に三角柱状だ(図2)、ジャワマングースのものは半分くらいのところでクビレがあり、少し瓢箪状になっている(図3)。

2023年9月26日火曜日

頬骨側頭骨突起は側頭骨頬骨突起に下に Zygomatic temporal process inferior to zygomatic process of temporal bone

2023年9月25日月曜日

小さなキタノ時計店 Small Kitano Watch Shop

近くには時計屋さんがないと思っていたので、半分諦めていたが、線路向こうにキタノ時計店があると家族の者が云う。で、電話を掛けて10時頃持って行った。店での修理なら2500円、メーカーに出すなら18000円と云われた。その日は連絡がなかった。翌日の午前中も連絡がなかったので、メーカーに出す事にしたのかな?っと思った。午後連絡が来た。店で直したと云うのだ。

店に行くと注意を受けた。4,5日に一度は30分くらい直射日光の下に置いて十分に充電すること。そうすると暗くなっても針は時刻を刻んで動いているようだ。今まで、直射日光には一度も当てた事などなかったので、先ほど陽が射したので、その陽に当てた。

何だか凄く嬉しい。キタノ時計店に感謝だ!

それにしても、自分の時計をしている腕の老化にビックリだ!こんなに歳をとったんだと手を改めて見つめる。

2023年9月23日土曜日

哺乳類の切歯のいろいろ Several Incisor teeth of mammals

哺乳類の基本的歯式は、上下とも3・1・4・3である。面白い事に、イノシシだけが基本的歯式を持っているが、他の哺乳類はタヌキやキツネが基本的歯式を下顎骨にほぼもっているが、上顎では、3・1・4・2となっている。

つまり、切歯を3対持っている動物は、イノシシと食肉目だけあり、2対なのはサルの仲間(アイアイは1対)とウサギの仲間(但し上顎だけ)、1対だけなのは齧歯目(ハイラックスもそうだ)、切歯が全く無いのが、シカやカモシカだ。もちろん全ての歯がないセンザンコウもいる。まー、日本の山野に生息している哺乳類を取り上げよう。

日本の山野には切歯が一本も無いシカやカモシカ(図1)、1対だけのネズミの仲間(図2)、2対のサル(図3)やウサギ(図4)、3対のタヌキ(図5)やキツネやネコやアナグマ、そしてイノシシ(図6)が生息している。

シカやカモシカは図1のように上顎には切歯は無いが、下顎には三対の切歯がある。上顎の切歯がないので、葉や草を舌で絡めて引き千切り、樹皮は下顎の歯を上にスライドさせて齧り取る。

2023年9月21日木曜日

線路沿いの花 Flowers along the rail road

2023年9月20日水曜日

お彼岸の時季に咲く彼岸花 Higanbana(red spider lily) blooms during autumnal equinox

昨夕、散歩している時に小田急線沿いで見つけたヒガンバナを先程撮ってきた。下駄をつっかけて片道10分くらいの行程だが汗だくになって戻ってきた。陽射しは強くはないが、ビルの日陰に来るとほっとするほど暑かった。

一輪だけだと思っていたヒガンバナはガードレールの向こうにたくさんあった。これらのヒガンバナは球根を誰かが植えたのだろう。ちゃんとお彼岸の頃に咲く。今年は暑い日が続いているが花が咲く時期は例年と変わらない。日照時間に因るのかな?