「特定秘密保護法反対」

自由であっても、他人の生まれ、身体、性別、年齢、故郷、風習、宗教、民族、国を差別する、小馬鹿にする、冒涜するのは許されない。

原発不要・核廃絶

2021年11月6日土曜日

車に轢かれた両性・爬虫類 Amphibia & Reptile of roadkill

2021年11月5日金曜日

N.Fが逝った! My old friend's N.F has passed away!

昨日は山から帰った後も、腰が痛いので8時半にはベッドに横になり、本を読んでいた。娘が帰宅し、下で話し声がした後階段を登ってきた。部屋に入ってきたのは連れ合いであった。ぼく宛ての喪中ハガキがポストに入っていたようだ。札幌のN.Fが9月に永眠したという長野県に住んでいる娘さんからのものだった。NFの奥さんは入院しているようだ。

NFの事は6月24日に「フウランの香りから」で、述べたことがある。パーキンソン病で思うように身体を動かせなくて苦しんでいたのだ。

2021年11月4日木曜日

二の足林道の散歩 Walking on the Ninoasi forest road

2021年10月29日金曜日

マスクなしの散歩 Walking without a mask

13937歩、10592m、2時間19分、消費カロリー344、燃焼脂肪量47gと新しいガラ携は教えてくれた。

2021年10月23日土曜日

カネタタキの鳴く音が聞こえない! I can't hear the sounds of small cricket

2021年10月22日金曜日

多くの哺乳類は目が悪い!1) Most of mammals do not have good eyes!

一昨日専門学校でモグラの解剖を行った。一人一匹の割り当てだ。合計8匹、ぼくの分も加えて9匹のモグラを使った。が、一人欠席なので8匹で間に合った。このモグラはいつも野菜を我家へ届けてくれる知人のN.Kさんの畑で捕獲されたものだ。N.Kさんがトラバサミのような捕獲機を買ってモグラのトンネルに仕掛ける。そうするとそこを通るモグラが可哀想にも胴体ごと鉄の爪のワナで抑え込まれるのだ。だから、かかった暫らくは生きている。が、1,2時間もすると出血多量で死んでしまう。可哀想なモグラたちだ。実はモグラもネズミも保護獣だ。実験や研究で使う場合は許可が必要だ。しかし、これらの獣害に困っている人は市の許可を得て捕獲しなければならないが、園芸店で捕獲器を買って自由におこなっている。

彼の藤沢市の北部にある畑は、周りは農耕地といった感じで、家は見えない。もちろん、500メートルも歩けばたくさん住宅がある。そこの畑にはモグラばかりでなく、ノウサギ、ハクビシン、アライグマも野荒しにやってくる。が、日本固有の動物であるテンやタヌキ、アナグマは少なくてもその食痕や糞や足跡の状態から来ていないようだ。

ハクビシンやアライグマに日本固有の食肉目の動物たちは負けている。つまり、移入種たちよりも劣位なんだ。それは、我家の狭い庭にシジュカラのヒナを狙う動物はハクビシンやアライグマ、そしてネコがいるものの、テンやタヌキ、アナグマはいない。

さて、そのモグラ(アズマモグラ)だが、生涯地中生活なので、目は退化してしまっている。つまり、目がほとんど無い。脊椎動物の目の奥に網膜があり、そこに水晶体から入った像が投影され、明暗を感じる桿体細胞と色を識別する錐体細胞がある。モグラはこの目が退化して小さな点状になっているが、明暗は退化した目でも感じているでしょう。2021年10月18日月曜日

高畑山で拾ったタヌキ糞とアナグマ糞 Two faces of raccoon dog and badger on the way to the Mt.Takahata

先日の高畑山実習で拾ってきた糞はアナグマとタヌキ糞の二つだけであった。一昨日、数日前に近くの戦没者慰霊碑の所で拾ってきたギンナンを果肉から種子を取り除き、庭の水道栓で種子を洗った、ついでに拾ってきた糞2個も洗った。

2021年10月16日土曜日

三叉路から高畑山へ To Mt.Takahata from the Sansaro 2)

御殿森ノ頭で休んだ後、ぼくはキノコを探しながら歩く。が、お目当てのアカモミタケはもう一本も見つからず。歩き始めて30分くらい経ってから学生たちが先頭を歩いていたぼくを呼ぶ。糞があるようだ。イノシシの糞だ。イノシシは今の時季は林床に落ちたドングリを主に食べ、腐葉層の土壌動物をも食べている。タヌキ糞のように大きな円筒状の塊りの糞もあるが、今は草食獣のような塊りを積み重ねたような糞をする。

2021年10月15日金曜日

三叉路から高畑山へ To the Mt.Takahata from the Sansaro 1)

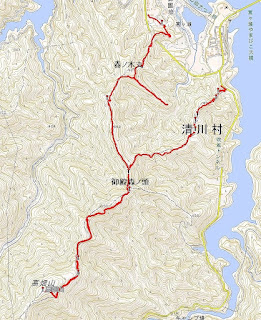

昨日、1日延期しての専門学校の丹沢実習があった。本厚木駅前7時40分発の宮ヶ瀬行きのバスに乗る。三叉路でバスを降りる。曇りだが、午後からは晴れ間も出る予報だ。マスクを外して歩き出す。マスク無しの外歩きは気持ちが良い。雨上がりの湿った草木の匂いがたちこめている。丹沢山への登山道口の所で、ヒルの注意をする。皆、足元に市販のヒル除けのスプレーを足下に噴霧する。ぼくは、前夜に靴下とスパッツの内側に飽和食塩水を噴霧している。すでにヒルが這い寄ってきていて学生たちは声を上げる。

登山道を登り始める。ヒルの襲来で皆声を上げる。先週は雨中だったので酷かったが、今週もまだまだヒルは元気に地表で活動している。ベニタケ科のキノコが一本づつ顔を出す。ぼくが写真を撮ると学生たちはヒル取りだ。カラハツ、カワリハツタケ、ドクベニタケ、チシオハツタケなどが入り混じる。折ると白い乳が出たり、少し食べると苦かったりする。

2021年10月10日日曜日

ギンナン拾いは恐ろしい! The gathering of ginkgo nuts is fearful for me!

歩いて5、6分のところに小学校があり、その表門の横にこの地域の戦没者の慰霊碑がある。そこにメスのイチョウの木があり、毎年たくさんギンナンを落としており、散歩する道路上にも落ちている。毎年、踏まれて種子がはみ出た3,4個拾うだけだ。今年は10個くらい拾ったが、さらに昨日は竹でできた庭仕事用のつまみバサミを持ち、厚手のビニール袋を持って散歩も兼ねてギンナンを拾いに行った。

毎年、テン糞やタヌキ糞からギンナンを拾っては、お正月用の茶碗蒸しの具としていた。7個しか集まらなければ3人家族なので、2,2,3と分けぼくがもちろん3個を食べる。このところは友人のT.M氏がたくさん持ってきてくれた。ぼくもはギンナンは大好きなのだ。しかし、昨年今年とコロナ禍である。

もう半世紀くらい前に東大農学部のイチョウ並木でギンナンを広い、酷い目にあった。その時がギンナンを初めて拾った時だ。素手で拾ったにも関わらず、首や顔を触り、農学部のトイレで小便したものだからペニスを含む身体中がかぶれた。以来、ギンナンを見ても拾ったことはなかった。

が、タヌキ糞やテン糞などの食肉目の糞を拾っていて、今の季節にギンナンの種子だけの糞があり、それを取ってきてギンナンを洗って食べるようになった。これは、第一タヌキやテンがイチョウの果実を食べると種子のギンナンそのものだけが糞として排泄されるので、イチョウの果実の臭いニオイもなく、素手で拾っても手はかぶれないからだ。