昨日は、それまでの予報とは違って打って変って晴天だ!

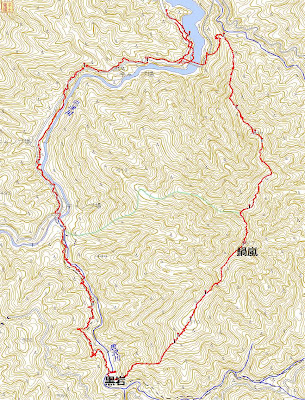

本厚木駅前の7時40分発のバスに乗って8時半には宮ケ瀬に着いて、歩き出した。

初夏の爽やかな緑の風、良い花の香りの風に浸った。

ヤマボウシの白い花

ヤマボウシの白い花

マタタビの白い葉が眩しい。

移入種のイタチハギが湖岸林道で咲いている。

イボタノキも香りを放っている。

湖岸林道でもっとも目立つのはこの白い花のウツギだ。

初夏の香りはウツギの香りか?

ウリノキが蕾だった。

咲いているのもあった。

金沢林道終点のオオバアサガラだ。

蕾がエゴノキに花によく似ている。

蕾がエゴノキに花によく似ている。

ヤマカガシ?を見つけて写真を撮る。

ウグイスカグラの実がなっていた。学生たちが先生これ食べれますか?と聞くので、

触るな!猛毒だ!と叫んで写真を撮り、ぼくが摘まんで次々に口に放りこんだ。

学生たちが、ひどい先生だ!と言ってる。

エゴノキの白い花の傘がたくさん林道を照らす。

林道に落ちているエゴノキの花を踏まないように!

サルナシの目に着く花は何故か雄花ばかり、メス株は東丹沢は少ない。

ガクウツギの白い花

ガマズミの花

コクサギの果実

金沢林道の木洩れ日の中を歩く学生たち

これは、サルトリイバラの蕾だ。

サルトリイバラの果実もなっていた。

シラキの花穂はこうなのに、果実のつき方はちょっと違う。

大好きな香り! のスイカズラもいたるところの斜面で咲いている。

林道終点の沢向こうにツリバナだ。

これはニセアカシアだ!

なんとバイカウツギが満開だった。 嬉しいね。

宮ケ瀬から湖岸道路を歩き、金沢林道までの終点は、高度差はそんなにあるとは思われないのに、湖岸林道では終わっていたニセアカシアやオオバアサガラが

金沢林道では今が盛りだった。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)