「特定秘密保護法反対」

自由であっても、他人の生まれ、身体、性別、年齢、故郷、風習、宗教、民族、国を差別する、小馬鹿にする、冒涜するのは許されない。

原発不要・核廃絶

2024年6月23日日曜日

日替わりの天気 Daily weather

2024年6月22日土曜日

脛骨より頭骨が長い動物 Mammals whose skulls are longer than tibiae.

害虫と呼ばれるゴマダラカミキリ Long-horned beetle named as pest

2024年6月21日金曜日

ネコの頭骨は脛骨より短く、タヌキの頭骨は脛骨より長い Cat's skull is shorter than its tibia, and racoon-dog's skull is longer than its tibia.

2024年6月20日木曜日

水鳥がいなくなった! The waterfowl have disappeared!

2024年6月19日水曜日

頭骨より脛骨が長い動物 Mammals whose tibiae are longer than their skulls

前回アップしたブクの脛骨は頭骨より短かった。マウスやラットも頭骨の方が脛骨より長いっとアップした。

しかし一方、頭骨基底長が脛骨より短い動物がいるのだ。ノウサギやスローロリスがいる(図1)。それは、ニホンザルも同じだ(図2)。

2024年6月18日火曜日

体重と身長から割り出すBMI値 BMI value calculated from weight and height

2024年6月17日月曜日

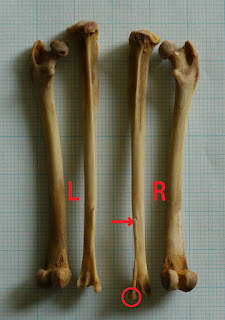

これは誰の脛骨・腓骨? Whose tibia and fibula is this?

面白いと云うか?当たり前と云うか?頭骨を見れば、それがネズミの仲間?ウサギ?タヌキ?モグラ?シカの仲間なのかは一目瞭然に判る。同じように、脛骨と大腿骨とか上腕骨と尺骨とか二つの隣り合う骨ではその動物の大きさが判り、動物の同定が可能になる。それは脛骨・腓骨の組み合わせでもそうだ。脛骨の大きさから動物の大きさが推定でき、脛骨と腓骨の関係から動物の生活スタイルも推定できる。

が、図1の真ん中の?の脛骨・腓骨はいつから自分が持っていたのか?齧歯目の誰の脛骨・腓骨であるのか?判らなかったのだ。。ラットより大きく、ノウサギより小さいこの脛骨・腓骨が誰のものが判らなかった。

2024年6月15日土曜日

キンシコウ調査で拾った大型齧歯目の死骸 The carcass of big rodentia which I picked up during the golden snub-nosed monkeys'research

2001年3月のキンシコウ調査の時に山中で猛禽に食べ残されたと思われる大型の齧歯目の死骸を拾った。残って上顎の歯が1・0・2・3だったので、ネズミ科以外のリス科なのかな?しかし、リス科の脛骨と腓骨は別々だ(6月4日アップ)。これは腓骨が脛骨を癒合している(図1)。脛骨の長さは70ミリをちょっと超える。脛骨だけを前記した日本産の齧歯目と比べるとリスよりも大きくムササビよりも小さい。そんな齧歯目で秦嶺山脈に生息するのは、地上生のマーモットの仲間だろうか?しかし、それらは腓骨は脛骨と完全分離だ。

ここで、この齧歯目の脛骨と腓骨をアップしたのは、前回アップしたカヤネズミの腓骨が腓骨の遠位端の内果が脛骨とは完全に分離していたからだ。この動物は中国にいる大きなマーモットのような動物であると思っている。しかし、大きなネズミの仲間だ!

2024年6月14日金曜日

ムラサキシジミとベニシジミ Narathura sp. & Lycaena phlaeas daimio

2024年6月13日木曜日

ハンゲショウの半分白い葉 The half white leaf of Lizard's tail/ Hangeshou in Japanese

2024年6月12日水曜日

イノシシの腓骨と脛骨 Tibiae and fibulae of wild boar's infant

2024年6月11日火曜日

スカリユリの仲間が、、、、 The genus of Lilium, Sukashi yuri in Japan,

2024年6月10日月曜日

ニホンザルの脛骨と腓骨 Tibiae and fibulae of Japanese macaques

2024年6月9日日曜日

プランターにネジバナ見つけた! I found lady's-tresses in a planter!

2024年6月8日土曜日

シジュウカラの雛がこんなに大きくなっていた! The great tit chicks have already grown so large!

2024年6月7日金曜日

横浜で再会 Reunion in Yokohama

2024年6月6日木曜日

ムササビとアメリカモモンガの脛骨と腓骨 Tibia and fibula of flying squirrel and southern flying squirrel

リス、シマリスの脛骨と腓骨は別々であったが、腓骨は細かった(図2)。同じリス科のムササビとモモンガ(但しアメリカミナミモモンガ)の脛骨と腓骨をみた(図1)。モモンガの腓骨はリスより更に細い針金状であり、ムササビはまぁーまぁー太いものである(図1)。モモンガの腓骨のように、こんな1ミリも無い細い腓骨でも脛骨と合体しているネズミ科の動物たちよりも足首から下の足が左右に動かせるのだ。この1mmもなく細い腓骨(図1)は、ヒミズやモグラの頬骨弓と同じ太さ(細さ)だ。だから、滑空して幹に跳びついて、細い腓骨だが筋肉が付着して足首から下を左右に動かせるのだ。

2024年6月4日火曜日

齧歯目の脛骨と腓骨 Tibia and fifula of Rodent

リスやシマリスは木に登り下りする時に足先を広げたり狭めたりする。この為に腓骨と脛骨は離れていなくては足首から先を左右に動かせない。ラット、ハムスター、アカネズミも木登りすることはできるが、リスなどと比べると不器用だ。

カヤネズミはカヤの中を縦横に動き回っている。カヤの細い茎を上下に移動できる。脛骨と腓骨がアカネズミやラットのようだと縦横に動き回るのは難しい。それで、カヤネズミの脛骨と腓骨を接写フィルターをつけて拡大した撮った(図2)。

ところでリス科のムササビやモモンガの脛骨と腓骨はどうかな?

2024年6月3日月曜日

皮膚科医で処方された薬 The medicines that were prescribed in dermoatologist

15日にヤエチカの銀座ライオンで11時に飲んでから、帰宅してから時間があるので皮膚科に行った。が、診断を下せないので他の皮膚科を紹介され、17日にその皮膚科に行ってきた。頭の痒み、顔面の赤み、背や腕、陰部の痒みを診て、5日間の夕食後の飲み薬と毎日2回の塗り薬が処方され、顔洗い、頭洗いの洗剤が指定された。頭、顔、身体には塗り薬なので、翌日床屋に行って坊主にしてもらった。これだと頭を洗うのも薬を塗るのも簡単だ。21日に再び皮膚科に行った。その時には、もう頭、身体の痒みは無くなっていた。坊主にしなくても良いのに!っと云われた。顔は頬が矢張り赤いので、塗り薬が変わった。それはロゼックスゲル0.75%で「酒さ(顔などに赤み、ほてりが生じる病気)を改善する」と効能が書かれている。友人TGは酒飲みの名誉勲章だねと冷やかす。

もう頭や身体、陰部の痒みが無くなった。これはレボセチリジンという飲み薬の錠剤を飲んでいるせいだと思っている。さらに、朝から晩まで1日中鼻水をハンカチでかんでいたのが、今朝半袖を着ているのに鼻水がでない。それでレボセチリジンの効能を見ると「アレルギー性鼻炎の症状、蕁麻疹、皮膚疾患の伴う痒み等を改善する薬」とある。痒みだけでなく、鼻水も抑えてくれたのだ。皮膚科医に感謝だ!

頭の痒み、身体や陰部の痒みは10年以上前からで、鼻水もそうだそれが今では全くあんなに悩まされていた身体中の痒みや鼻水がなくなった。病院には行ってみるべきだ。この喘息も治るかな?今度内科に行ったらもう50年近くつづく咳の事を云ってみよう。何か素晴らしい薬が処方されるかもしれない。