昨朝目覚めたのは5時頃だった。が、ぐずぐずベッドの中にいて起きたのが5時半だ。朝飯にモチを1個焼いて砂糖醤油をつけて食べ終え、サーモにウーロン茶のTea bagを1つ容れて熱湯を注ぎ、昨夜用意していたザックとショルダバックを持って車に乗った時はすでに6時半になっていた。案の定、朝の渋滞に巻き込まれ、水沢橋を渡った林道ゲート前に着いた時は8時40分になっていた。

車から出ると、ひんやりする。軍手をはき、愛用している10年も前に学生から貰ったヤッケを羽織り、車をロックし歩き出す。ポカリは持ってきたが、水を忘れたので、鳥屋の自販機で水を買おうと思ったが、このところカード支払いなので現金は10円玉2枚しか持ってない。水が無ければお昼用のインスタントラーメンと生卵が食べられない。

伊勢沢林道からどこか尾根に入ろうと思っていたが、昼食の水の為に沢を歩こうと決める。

ゲート横をすり抜けて、間もなく一人のバートウォチャーに出会う。左の山側の斜面の木の根からツララが伸びている(図1)。釧路では軒下にツララが下がるのは雪が融ける3月だ。だが、こちらでは厳冬期だ。しかし、伊勢沢の水は少ないが氷ってはいない。

図1.8:58 木の根からツララが伸びている

この1ヶ月コロナに罹っていても毎日散歩をしていたせいか、歩くのが早くなっている。以前のような一歩一歩の老人歩きではない。自分でも驚くほど足がスムーズに前にでる。シカ糞が数か所に落ちていた(図2)。ん?30分くらいで音見橋に着くかな?っと思っていたが、流石に疲れノロノロ歩きとなる。

図2.9:28 シカ糞だ!

図3.9:37 音見橋着

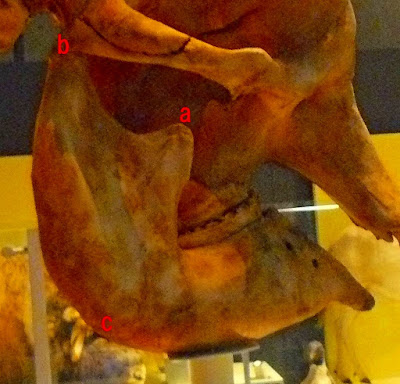

音見橋を渡らずにそのまままっすぐ進む。おー、テン糞だ。久しぶりだ。何を食べた糞だろう。黒いからムカデか越冬昆虫と木の実は何を食べているかな?久しぶりなので楽しみだ!柔らかいと思ったが、乾いている。

図4.9:51 テン糞

ヘアピンカーブのコンクリートの縁石に座ってスパッツを付ける。この1,2年スパッツをつけるのが大変だ。「登山靴の下にゴムを渡し、スパッツの先の金具を靴の紐に引っ掛ける」。この動作をする為には前屈しなけばいけない。この前屈が難しい。若い時から身体が固かった。が、それでもすぐできた。今は12,3分も四苦八苦する。

音見沢に入る。以前はスイスイとシカ柵沿いに沢沿いを歩けた。が、今はストックを突き、岩を押さえて慎重に足を下す。

図5.10:21 登って来た方を振り返る

図5.沢に水が溜まっている

この水溜まりの右側を歩く。

図6.まるで沢登りだ!

図7.昔の炭焼き窯が二つ

沢の中州を歩いて行くと右側にもう一つの沢がある。以前はこの沢を登り詰めたんだ。この出会いのところには水が流れている。

図8.右の沢

右の沢にも水溜まりがあるだろうと登る。が、沢は枯葉で埋まり、足は深く入り岩の隙間に靴が抜けなくなる。え?まさかっと思うが少し焦る。3,4分も藻掻いただろうか?足を罠に獲られた動物の姿を思い浮かべる。上に登っても水が無いだろうと思い、ここで諦め下ることにする。

図9.11:03 ギブアップだ!

登りよりも下りが足が枯葉に隠れた岩の間に入り込むので、巻いて下る。いい場所があったので、そこで水を汲みお昼だ。座ったが食べ終わって立ち上がるのに又一苦労だ。まるでカメだ。身体が固いので、まるで身体中が甲羅に覆われているような感じだ。身体が固いは筋肉が硬くなっているからだ。ストレッチをしなければ身体が石のようになってしまう。

図10. 11:38 水が流れているところでお昼だ!

立ち上がって、下る前方を撮った(図11)。それは、前の斜面でシカが警戒音を発したからだ。

図11. 11:57 どの木も固い冬芽だ!

カモシカの角砥ぎがあった。2,3年前のものだ。

図12. 12:09 カモシカの角砥ぎ

図13. 12:29 ヘアピンカーブに戻る

ぼくがギブアップした沢は624ピークと721ピークを結ぶ尾根沿いの鞍部へ到達する。以前、沢を登り詰めた時、この尾根を登る人と出くわした事があった。尾根を登ると焼山への廃道となった登山道へ出る。学生実習でこの尾根を下りたこともあった。20年前の事だ。今のぼくにはこの尾根を登るのも岩場があるので難しいだろう。

地図(図14)で見ると小さな沢だ。梅雨の時くらいだろう水が流れているのは、、、。

今回、足(靴)を枯葉の下の岩の隙間に挟んで藻掻いた時に、一人歩きの恐ろしさを感じた。危なさそうな見える処は遠回りしたり、慎重に行動できるし、止める事ができるが、危険は見えない処にある。

図14のGPSの軌跡が沢に入って間もなく太くなるのはそれだけ右岸左岸と歩き易い所を探して歩いたからだ。今年初めてのほんのちょっとの山歩きだった。

図14. 歩いた音見沢の枯れ沢

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%E5%90%8D%E7%A7%B0.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)