「特定秘密保護法反対」

自由であっても、他人の生まれ、身体、性別、年齢、故郷、風習、宗教、民族、国を差別する、小馬鹿にする、冒涜するのは許されない。

原発不要・核廃絶

2022年11月19日土曜日

穏やかな秋の日の山歩き Moutain hiking on a calm autumn day

2022年11月17日木曜日

工事が終り整備された伊勢沢林道 Isezawa forest road where construction has been completed and well-maintained

2022年11月16日水曜日

分るかな? モグラの骨の名称 Do you understand? Bone’s name of mole

2022年11月14日月曜日

長い指と爪! Long fingers and claws!

先日、交通事故に遭ったオスのアライグマの死体の骨を取るために剥皮、解体、除肉し、畑の土に埋めた。剥皮する前に手足などの写真を撮った(図1&2)。前足(手)の指の長さは、同じくらいの大きさのオトナのニホンザル個体よりも長いのではないかと思える程、長い指をしている(図1)。しかも5指ともカギ爪が長い。死後硬直の為、一人では手の平を撮ることができなかった。

食肉目の動物で、アライグマのように前足や後足の指がサルのように長い動物は他にいるのだろうか?図1と図2の指だけを見るととても食肉目だとは思えない。サルの仲間かな?っとさえ思ってしまう。

アライグマは木登りする。同じようにハクビシンやテンやイタチも木登りする。しかし、このアライグマの指の長さから考えると、ハクビシンやテン、イタチは爪を引っ掛けて木登りするが、アライグマはニホンザルと同じように木の幹を両手で押さえて、枝を握って木登りするのではないだろうか?早く骨を見たい。しかし、これから冬なので来春の4月頃に晒骨した骨を見られるかな?2022年11月13日日曜日

キクの花を酢の物して食べる。 Chrysanthemum flowers are eaten with vinegar

どんなキクの花でも美味しいのかな?大輪のキクだと一つで花弁も大きいので食べごたえがあると思うが、大輪のキクの葉は天婦羅で食べるから花もきっといけるかな?

2022年11月11日金曜日

アライグマの解体 Dissection of a racoon

朝6時半頃、家電が鳴っている。ぼくは台所でフレンチトーストを作って焼いている。連れ合いが降りてきて、Kさんから電話だと云う。ん?何だろう?家の近くでアライグマのような動物が轢かれて死んでいると云う。すぐ死体を引き取りに行くことにする。一旦車に乗ったが、免許証を取りに戻り、さぁ出発と思ったが、大きなゴミ袋を一枚持って車を出す。すでに、朝の通勤の車で道が混んでいる。この道がこんなに混むのかと思うほどである。でも、15分もしないでKさんの家に着く。前庭に車を入れて、ピンポンを鳴らす。夫婦で出て来て、ここに置いてあると門のところに大きなビニール袋を指し示す。袋を開けると頭が轢かれ歯が剥き出しのアナグマが入っている。

Kさんの連絡に感謝し、家に戻る。フレンチトーストを食べ、コーヒーを飲み、いつも野菜をくれるN.Kさんに電話する。昨夜も黄色の花の食用ギクと最後のナスを持ってきてくれる。彼の畑でアライグマを解体作業をし、埋めることを了解してもらう。

11時過ぎに畑に行く。指定された埋める場所に40センチくらいの深さの穴をほり、アライグマを地面に置く。持ち上げた時、改めて重いと感じる。メジャーを忘れたので、スコップを置いてスケールとする(図1)。頭部を轢かれたようだ。解体し、骨を取るために仰向けにして(図2)腹から皮を裂いて真っすぐ下顎まで切る。次に切った皮から前足の皮を切り手首まで皮を裂く。同じように後足の皮を切り裂く。ナイフを入れて皮を剥ぐ。死後硬直のため苦労する。凄い量の白い皮下脂肪だ。冬に向けて食べまくっていたのだろう。それが、早朝の車に轢かれたのだ。

2022年11月10日木曜日

それぞれのルートでの時間感覚 Sense of time on each route

2022年11月9日水曜日

娘との山歩き! Moutain hiking with my daughter!

昨日は二の足林道の大平石切り場跡に車を置き、不動尻を過ぎて登山口から三峰山方面の道をとり、唐沢峠を結ぶ稜線まで行き、そこから稜線を南下して唐沢峠の休み台に行き、お昼を食べて戻ってきた。

陽が照り、風が穏やかで、山歩きには暑い位の日和であった。娘はすいすいとまるで体重が無いような感じで歩いて行く。こちらはダブルストックで一歩一歩、しかもゼイゼイと息が切れる。トイレがある山神隧道の前で早くもバテテしまった。「お前、もう少しゆっくり歩け!」っと云ったらゆっくり歩いている!っと宣う。リュウノウギクが綺麗だ(図1)!

不動尻を過ぎて登山口の所で朝食を兼ねて一休みだ。ミツマタの蕾が大きくなっている。娘がスマホで撮っている。娘に歩くルートを地図で見せる。さぁー、行くぞ!っと気合を入れる。登山口にある道標を撮っている頃には娘の姿がないので、叫ぶと先で声がする。早すぎる!

2022年11月7日月曜日

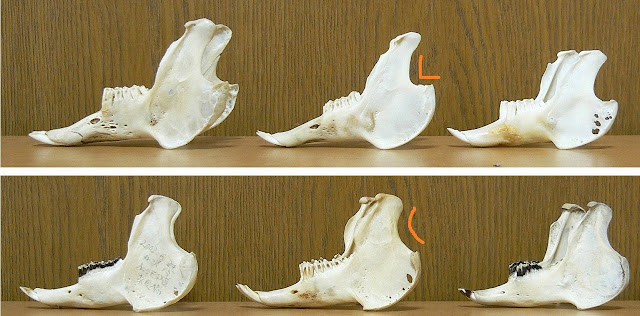

アナウサギとノウサギの頭骨の見分け方 How to discriminate between the skulls of rabit and hare.

日本の兎形目には、ナキウサギ科とウサギ科が生息する。ナキウサギはリスよりも小さな兎形目の動物で北海道にしか生息しない。頭骨の鼻先から頭骨の後ろまで5センチにも満たない。ウサギ科はアマミノクロウサギPentalagus、ユキウサギLepus、ノウサギLepus、アナウサギOryctolagusの3属が生息する。アマミノクロウサギは鹿児島県奄美大島と徳之島に生息する天然記念物のウサギである。ユキウサギは北海道に生息する。本州・四国・九州の野山にはノウサギが生息する。アナウサギは家畜されたカイウサギであるが、飼育下から逃げた個体が時々市街地近郊で見ることがある。

ここではアナウサギとノウサギ(ユキウサギ)は見た目が似ていて、同じくらいの頭骨の大きさなので、簡単な区別の仕方を伝授したい。

①鼻骨(〇)が細く見えるのがアナウサギ、〇が幅広く見えるのがノウサギ、同じように②交尾孔からの幅(→ ←)が狭いのがアナウサギで、幅広なのはノウサギ、切歯孔や左右の臼歯間のも幅も同じ。

では、頭骨を横から見るとアナウサギとノウサギではどこが違って見えるか?

さらに下顎骨では、橙色線で印した箇所(下顎切痕)のカーブの仕方で判ります。さぁー、図2の説明を見て!

尚、アナウサギの頭骨はアマミノクロウサギの頭骨に似ているし、ノウサギのはユキウサギの頭骨に似ている。

ウクライナは平地や丘陵で山らしい山は無いと思っていたが、あった。ホヴェールラ山と云い2061メートルでルーマニア北部との国境近くにある。

2022年11月6日日曜日

日本の秋の風景 The landscape of autumn in Japan

昨日も境川沿いの遊水地公園付近を散歩した。引地川沿いもそうだが、境川沿いにも田圃が多くみられる。ぼくにとっては秋の田圃の風景は柿の実ともに妙に懐かしさを感じるものである。故郷の釧路の風景にはないが小学校の音楽や国語などの教科書のイラストの風景だからだ。境川左岸にあたる横浜市側の田圃付近(図1)を歩いた。車で来た子供連れの家族が稲刈りを楽しみながら手伝っていた。それを見て子供の頃の夢を思い出した。内地の農家の子供になりたい。その農家には裏山があって春には山菜やタケノコが獲れ、家のすぐ前には小川が流れていて、そこでは小魚が掬える。夏は井戸で冷やしたスイカを縁側でタネを吐き出しながら食べ、夜になって蚊帳の中で寝るとカエルの声がウルサイほど聞こえる。

2022年11月5日土曜日

山に行けなかった日の過ごし方 How to spend the day when I did not go to the mountain.

昨日は山行の予定だった。前夜から準備万端だった。が、目覚めたのが6時ジャストだ。あー、またも寝過ごしてしまった。前夜は8時半にベットに入って、スヌーピーの漫画を見てすぐ寝た筈なのに、オカシイどうして4時頃目が醒めないのか?3年くらい前は夜中に何度もトイレに起きたのに、今は眠ったら朝までぐっすりだ。

天気が良いので、毎年懸案事項の一つである。サルスベリの枝を選定することにした。枝を切った後、脚立に登らなくても枝を切れるように幹を2メートルくらいの高さの所で切断した。さらに、モミジの木も2メートルくらいで切り落とし、さらにサンショウの木も枝を詰め、込み入った枝を切り落とした。普段使わない腕の筋肉を使ったので、何と、右手の二の腕あたりが攣ってしまった。連れ合いはぼくが落とした枝を広い、それを長さ60センチくらいにして、束ねている。申し訳ないが庭仕事は撤退だ。

ランチはスパゲティを少し多めの塩を加えて茹で、ニンニク3欠片を細かく切り、3個の鷹の爪の種を出して小さく鋏で切る。7分経ったのでスパゲティをザルに空け、オリーブ油をかけて混ぜ合わせる。中華鍋にオリープ油を入れ加熱し、切ったニンニクと鷹の爪を炒めニンニクが少し色づいてきた時にザルのスパゲティを入れて長い調理用箸でニンニクや鷹の爪と混ぜ合わせる。出来た!と庭にいる連れ合いに声を掛け、二階にいる娘に叫ぶ。スープはインスタントのものだ。

ぼくの作るペペロンチーノはアフリカでイタリア人のマウロから教わったものだ。一人の時はこれに納豆を上に乗せる。連れ合いや娘は辛い辛いと云いながら食べる。少々辛い方が旨く感じるのだ。

昼食後、居間のグッピーが泳いでいる二つの水槽の水を取り換えた。各水槽の3分の2位の水をポンプで汲み上げてバケツに移し、その水を庭のスイレン鉢や乾いている鉢物に水として注いだ。何だか、凄く仕事をしたような感じだが、今まで歩いた距離は41歩だ。家の中では随分歩き回った感じだが、それがカウントされていない。

3時半過ぎたら散歩に行こう。行ってきた。途中で前からくる散歩中のK.Yさんに会い、彼と一緒に話しながら散歩し、帰りに以前はしばしば通っていた居酒屋を窓越しに覗いてきた。その店にはマスターが亡くなりママさんが鹿児島に帰ってから行かなくなった。5500歩だった。それから花屋さんの前を通ったら3年前の12月に東欧に行った時にプラハやブタペストの街角のあちこちで見たヒメリンゴの実のように大きく赤い実があった(図1)。まったく同じものだチェッカーベリーと記載されていた。まるで巨大な赤い実をつけたフレップ(コケモモ)のような感じの木だった。

今日の散歩は境川沿いだ。帰りに昨日の花屋さんの前を通った。まだ、5鉢チェッカーベリーが残っていた。帰宅し、お金を持ってチェッカーベリーを購入した。今、陶器の鉢に移した。今日歩いた歩数は11552歩であった。ネットで調べたらこのチェッカーベリーの実は食べられないとある。ツツジ科で、フレップやガンコウランと同じなので食べられるだろう?ネットで調べた。和名記載では食べられない。英名記載では全ての動物に対して毒無しとあったhttps://www.gardenersworld.com/plants/gaultheria-procumbens/。まだ、ぼくは勿体ないので食べていない。多分、味や舌ざわりはぼけたリンゴの感じかな?

2022年11月3日木曜日

ウクライナのチョウやバッタは? What about butterflies and grasshoppers in Ukuraine?

2022年11月2日水曜日

日本生息の齧歯目の頭骨から From Rodents skulls in Japan

あー、今朝目覚めたのが6時を回っていた。寝坊したのだ。外はお日様が照り良い天気。昨夜は山行の用意をして21時にはベットに入ったのに、寝ながら娘が図書館から借りてきていた漫画本を見てしまったんだ。気が付いたら24時を回っていた。明日は5回目のワクチン接種予定日、明後日には山に行きたいが、、、、。

日本に生息する齧歯目にはリス科、ネズミ科、ヤマネ科、ヌートリア科(移入種で関西・中国地方に生息)がいる。齧歯目の頭骨の特徴は無根の切歯が上下に一対あり、上下とも犬歯がないことだ。ヌートリア科の眼窩下孔が眼窩とほぼ同じくらいの大きさだが、他の3科は眼窩下孔ははるかに小さい。リス科は後眼窩突起が鋭く突き出しているが、ネズミ科やヤマネ科の後眼窩突起は不明瞭だ。ネズミ科とヤマネ科の違いは、ネズミ科は臼歯が上下とも3対だが、ヤマネ科は臼歯3対に前臼歯1対ある。

現在の分類はDNAやRNAなどの遺伝情報を用いて分析されることが多くなったが、ぼくらは昔風の目に見える形態からその違いを明らかにし、野外での観察に役立てたい。

ヤマネの頭骨を持っていないので3科の頭骨をアップする。ネズミ科はドブネズミ、リス科は動物カメラマンのM.Hisadaさんから頂いたムササビであり、ヌートリア科は高梁市の農家で撲殺されたヌートリアをM.Takeshigeさんが送ってくれた。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)