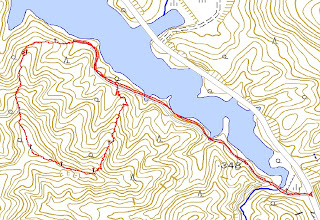

一昨日歩いたGPSの軌跡だ。5.3キロを歩いた事になる。

〇の糞については、水洗いして後ほどアップする。

ここでは昨日アップしたように、Weipoint1~2間は、丹沢でこれほどしっかりした

ブッシュがあるの?という驚きの沢、斜面であった。

5月頃、絶対同じコースを歩きたい。

春にはさらに身動き取れなくなるようなブッシュになっているのだろう。

シカやカモシカも動けないかな?

2の昨日アップしたブッシュの状態だ。

この斜面は朝日が当たらない斜面である。

ここの残雪がある経路をトラバースしていたが、もう、ズボンや上着、帽子まで茨のトゲに引っ掛かって右袖をトゲから外そうとすると左肩がひっかるという具合だ。

汗だくになる。だが、久しぶりのこのような本格的なヤブコギに燃えたのも事実だ。

尾根にとりつくと、楽ちんだ。尾根はウサギやカメやタヌキやイノシシ、シカが歩くので

尾根道となり、嫌な引っ掛かる木は無い。

ここはこの尾根で唯一ほっとするひろびろとしたところWeipoint4のところだ。

ほとんど陽が当たる尾根なのにブッシュとなっていない。

ここからは登りが急になるが、木が生えているので、それを捉まり手すりのようにして登っていくと、Weipoint6の岩場にでる。

ここで一休みしたいが、ピークはもう一息のところだとわかるので、ここを素通りだ!

Weipoint7の617.2のピークで記念撮影とする。

ここでは、もう霧雨状態だ。

W7からW8までは小雨状態となってきたので、小走り状態である。

この場所から東南の尾根に沿った経路を進むとジグザクで不安になるが、その通り下っていくと

堤川林道の終点にでる。西北の尾根を下るとすぐハタチガ沢林道の白いガードレールが見えて林道の終点に到着する。

明日、糞の内容物についてアップします。タヌキのタメ糞から以前にもアップした

不明種子が出てきた。