昨日は、広沢寺温泉駐車場に車を置いて、浅間神社の登り口のところからさらに道進み、ゲートを越えるために、ゲート前の階段を10段くらい登り植林地に入り、林道に沿って歩きシカ柵の扉を開けて右へ進むと再び階段がある。道路に下りてゲートを越えたことになる。ここから僅かな登り道を歩いて奥半谷林道に向かう。ストックを持ってきたがザックに付けたままで一度も使うようなところはなく、ゲートを越えるところを除いては全てしっかりしたコンクリート舗装された道路である。

「特定秘密保護法反対」

自由であっても、他人の生まれ、身体、性別、年齢、故郷、風習、宗教、民族、国を差別する、小馬鹿にする、冒涜するのは許されない。

原発不要・核廃絶

2021年3月18日木曜日

奥半谷林道を一回り Around the Okuhanya forest road

2021年3月17日水曜日

ネコの発情季? Estrous season of cats?

2021年3月16日火曜日

シカ、カモシカ、イノシシの口吻部からみた種の同定 Species identification from the rostrum of deer, serow and wild boar.

イノシシ、シカ、カモシカの口吻部の上から、下から、側面から見た違いを述べたい。前回は後頭骨部分から見た3種の違いを述べた。今回は眼窩の前の部分の口吻を問題にする。図中のA:前顎骨、B:切歯孔、C:鼻骨、D:上顎骨、E:前頭骨、F:口蓋骨

2021年3月14日日曜日

シカ、カモシカ、イノシシの後頭骨から見た種の同定 Spcies identification from the occipital of Deer, Serow and Wild Boar

②イノシシの頚静脈突起Bは細長く後頭骨底部Dから40mmを越えるが、シカやカモシカのは楔状で後頭骨底部Dから15mmを越えない。

③イノシシの後頭骨底部Dは後頭顆Aよりも一段低くなっている台形型をしているがシカでは後頭顆Aとほぼ同じ位置から始まる四角形であり、カモシカでは後頭顆Aより下がり中央部分が△状に低くなる台形型をしている。

③イノシシの関節後突起Eは見当たらなく、シカは関節窩の後に5ミリくらいの高さである。カモシカは関節窩の内側に少しあるだけだ。

④イノシシの翼状突起Fは小さな突起状のものが出ているだけだが、シカは左右の翼状突起Fが欠落したように平行に並ぶ。カモシカは外側に開いている。

コロナ禍で人と会い話し合う機会が減り、座骨神経痛もあってめっきり家に閉じ籠る日が多くなっている。今夕は今年になって5回目のオンライン呑み会だ。オンラインはなかなか会えない人と顔を会わせて相手を思いやることができるが、対面呑み会には敵わない。それは、互いの視覚や音声以外の接触が出来ないからだろう。ぼくらが対面して出会うということは、目や耳以外から入る情報を得ているからだ。視覚や音声だけからの受け取る情報はTVや映画からの情報と同じである。その為であろう。オンライン呑み会では、まるでTV画面や映画のスクリーンを眺めているように画面を見ながら一人で飲み、食い、オンライン画面に出ている友人・知人たちの顔を見、話しを聞いている視聴者となっている。

2021年3月13日土曜日

この頭骨は誰? Who is this skull?

2021年3月12日金曜日

シカ、カモシカ、イノシシの後頭骨から見た種の同定 Species identyfy from based on the ocipital of Deer, Serow and Wild boar

先日、 CFさんが「みやがせ道」で見つけた頭骨が添付ファイルで送られてきた。しかし、その頭骨は前頭骨部分から前が欠落したものであり、CFさんが撮ったものも後頭顆から見たものであった。山中で見つける偶蹄類の頭骨は、歯や角を含む頭骨の全体がいつもあるわけではなく、多くは頭骨の一部である。今回は丹沢に生息する偶蹄類の頭骨の後頭骨部分が残っていた場合にそこから種を同定する手掛かりをアップする。

2021年3月11日木曜日

ビオトープ Biotope

久しぶりの境川遊水地への散歩であった。昨年の10月下旬以来だから4ヶ月半振りだ。ぼくが歩くのは約7キロのルートである。温かい日差しの中をコートを着ないで歩いた。身体も精神も温かい屋外を欲している。

2021年3月10日水曜日

小哺乳類の骨の特徴4):寛骨・仙骨 モグラ科の寛骨と仙骨は癒合・合体 The hipbone and sacrum of Talpidae are fused and united.

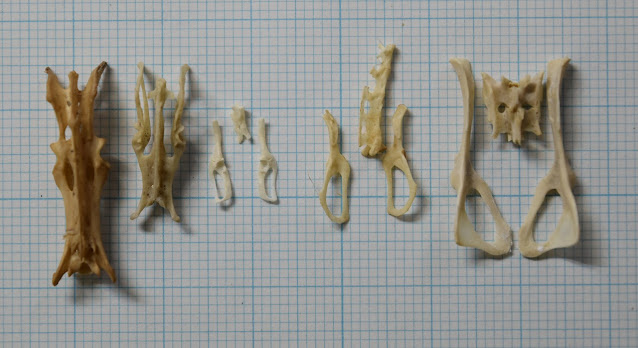

骨盤は寛骨と仙骨からなる。アカネズミの骨盤は左右の寛骨とその間にある仙骨が離れる。しかし、トガリネズミ目モグラ科のアズマモグラとヒミズの寛骨と仙骨は癒合・合体している(図1.の左の二個)。しかし、同じトガリネズミ目でもトガリネズミ科のジネズミとトガリネズミでは、寛骨と仙骨は離れる(図1の左から2個目と3個目)。この事が一般化できるのかどうか、まだ不確かである。恐らく、若いモグラ科の動物ならば当然(?当然でないかもしれない)、寛骨と仙骨はトガリネズミ科やアカネズミのように離れているだろう。さらに、胎児なら寛骨も腸骨と座骨、恥骨に分離しているかもしれない。

しかし、ぼくが拾った動物たちでは、図1のような結果だった。